Le BASILICHE PAPALI MAGGIORI sono QUATTRO

e si trovano a ROMA:

SAN GIOVANNI IN LATERANO

SAN PIETRO IN VATICANO

VIDEO MAPPING "SEGUIMI. LA VITA DI PIETRO"

SAN PAOLO FUORI LE MURA

SANTA MARIA MAGGIORE

Le BASILICHE PAPALI MINORI sono DUE

e si trovano ad ASSISI:

SAN FRANCESCO

SANTA MARIA DEGLI ANGELI

(PORZIUNCOLA)

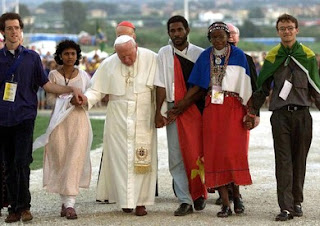

I PATRONI D'EUROPA

Tra il VI e il VII secolo lo sviluppo del monachesimo favorì la definizione della liturgia dell'Ufficio

delle ore. Nel Medioevo, infatti, la vita del monaco alternava la preghiera al lavoro ed era suddivisa in

otto appuntamenti di preghiera: mattutino (prima dell'alba); laudi (dopo l'alba); ora prima (alle 6 del

mattino); terza (ore 9); sesta (ore 12); nona (ore 15); vespri (ore 17) e compieta (ore 20). Durante questi

momenti di preghiera i monaci intonavano salmi, inni, responsori (canti in cui al verso intonato dal

celebrante risponde

un ritornello corale).

Parallelamente si vennero fissando i periodi dell'anno liturgico (Avvento, Natale, Quaresima, Pasqua,

Ascensione, Pentecoste) e la liturgia musicale della messa. Quest'ultima comprendeva la serie di canti

del Proprio della messa (Introito, Graduale, Alleluia, Tratto, Offertorio, Comunione), i cui testi

variavano a seconda del periodo liturgico, e i canti (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus e Benedictus, Agnus

Dei), con testi che non variavano durante l'anno liturgico.

GREGORIO

MAGNO E LA NASCITA DEL CANTO GREGORIANO

Secondo la tradizione papa Gregorio Magno, alla fine del 6° secolo, riformò la liturgia della Chiesa

romana e raccolse le melodie che da lui prendono il nome. In realtà il canto gregoriano nacque

dall'opera di unificazione di varie tradizioni avviata tra l'VIII e il IX secolo in Francia dai re carolingi

Pipino il Breve e Carlomagno. Con il Sacro Romano Impero si determinò infatti una fusione tra il

canto

cristiano praticato in Francia, detto gallicano, e quello romano. Tale fusione diede vita al canto

gregoriano, diffusosi poi in Europa occidentale e rientrato a Roma con le discese degli imperatori

Ottoni (nella

seconda metà del 10° secolo).

Tra le fondamentali trasformazioni avvenute in età carolingia va ricordata inoltre la nascita della

scrittura musicale neumatica (dal greco nèuma "segno"), che servì a fissare per iscritto i canti che in

precedenza si tramandavano

oralmente.

Nel corso del IX e X secolo, l'esigenza di arricchire i testi e le melodie dei canti portò allo sviluppo di f

orme poetico-musicali indipendenti e perfino a drammatizzazioni di passi del Vangelo, rispettivamente

denominate tropi, sequenze e drammi liturgici.

Il canto gregoriano era il maggior rappresentante della musica religiosa della prima parte

del Medioevo, prima di esso, però vi era il canto cristiano.

Quest’ultimo si fondava su testi biblici e somigliava molto alla lingua parlata. Poi dal IV

secolo vennero introdotte nuove formule melodiche e nuovi testi e proprio in questo

periodo nacque l’inno, cioè testi e melodie di facile apprendimento, motivo per cui si

diffusero rapidamente.

Nel frattempo, in Occidente si erano formate tradizioni liturgiche locali e il canto

religioso aveva subito dei mutamenti. A Roma la musica era influenzata da quella greca

ed ebraica, ed il papa Gregorio Magno deciso di modificare lo stile della musica, di

riorganizzarlo, e così nacque il canto gregoriano che appunto prese il nome da questo

papa. Il canto gregoriano si diffuse in tutto il mondo occidentale e si basava sulla

notazione

neumatica attraverso cui era più facile imparare a memoria le varie melodie.

Lo stile del canto gregoriano

Il latino era alla base dei testi dei canti gregoriani, infatti era la lingua ufficiale della

chiesa, era monodico e quindi tutti i cantori intonavano su un’unica melodia come nel

coro

greco.

Si trattava di melodie semplici e davano l’impressione di una sorta di recitazione,

c’erano però altri casi in cui erano

più complessi, ricchi di note e di fioriture.

Guido d’Arezzo è famoso nel mondo per l’invenzione che ha rivoluzionato la storia della musica: la

notazione musicale. Sì, perché una cosa come il pentagramma, che oggi magari può sembrarci alla

portata di tutti, in realtà è un’invenzione

immensa, degna di un vero rivoluzionario.

L’inizio di

una grande rivoluzione culturale

Guido Monaco era nell’Abbazia di Pomposa (Ferrara) quando mise le basi per la musica scritta che

conosciamo oggi, ma il successo della sua invenzione gli si rivoltò contro. La rivoluzione culturale a

cui stava dando vita era una vera innovazione per il Medioevo, perché avrebbe portato la musica colta

fuori dalle abbazie,

rendendola alla portata di tutti.

Siamo nell’anno Mille quando il monaco benedettino e insegnante di musica inizia a sperimentare la

notazione sui canti gregoriani nelle Cattedrali di Arezzo e Pomposa. Giorno dopo giorno si rende

sempre più conto di quanto sia difficile per i monaci ricordare i tradizionali canti gregoriani e si ingegna

per aiutare

i suoi fratelli.

Certo, prima di lui un sistema di notazione c’era, quello neumatico, non basato su note musicali, ma su

neumi e melismi, cioè sulla trascrizione di una formula melodica e ritmica applicata ad ogni singola

sillaba. Il sistema era macchinoso e complesso da decifrare e gran parte dell’insegnamento e della

trasmissione

della musica era comunque legata a doppio filo con l’oralità.

Le sue innovazioni trovarono molte resistenze e per scappare da invidie e accuse si rifugiò ad Arezzo.

Ad accogliere Guido d’Arezzo a braccia aperte c’era la fiorente scuola di canto della Cattedrale con il

vescovo Tedaldo, pronto a dargli la sua protezione. Non è un caso che il Micrologus di Guido

d’Arezzo,

il

trattato e testo musicale più diffuso del Medioevo, fosse dedicato proprio a

Tedaldo.

Le note musicali, il tetragramma e la Mano Guidoniana

Partendo dalle prime sillabe dell’Inno a San Giovanni Battista di Paolo Diacono, cioè “Ut, Re, Mi, Fa,

Sol, La, Si”, Guido d’Arezzo ha dato i nomi alle note musicali. L’“Ut” sarà poi sostituito qualche

secolo

dopo con il Do da Giovanni

Battista Doni.

Ut queant laxis è l'inno liturgico dei Vespri della solennità della natività di San Giovanni Battista che ricorre

il 24 giugno.

La fama di questo inno, scritto dal monaco storico e poeta Paolo Diacono, si deve a Guido d'Arezzo, che

ne

utilizzò la prima strofa per trarne i nomi delle sei note musicali dell'esacordo:

| (LA) «Ut queant laxis | (IT) «Affinché possano cantare |

| (Inno a San Giovanni) | |

A ciascuna sillaba qui evidenziata corrisponde infatti, nella musica dell'inno, la relativa nota con cui è

cantata. Da tale criterio convenzionale derivarono i nomi delle note musicali Ut-Re-Mi-Fa-Sol-La, con Ut

che, successivamente, venne sostituito da Do, sillaba che, terminando con una vocale, si pronuncia in

modo più agevole nel solfeggio.

Inoltre, ha codificato il modo di scrivere le note definendo le posizioni delle note su un grande rigo

musicale, proponendo un sistema unificato per la scrittura delle note. Per la parte terminale della nota

usava il simbolo di un quadrato, che

sarebbe poi diventato un rombo ed infine il nostro ovale.

Guido d’Arezzo introduce per la prima volta nella storia il grande rigo su cui indicare l’altezza delle

note a seconda del loro posizionamento, il tetragramma. A differenza del moderno pentagramma, che ha

cinque righe, il

tetragramma ne aveva quattro.

Sempre a Guido d’Arezzo si devono le invenzioni del sistema mnemonico della “mano guidoniana” per

aiutare l’esatta intonazione dei gradi della scala o esacordo e del sistema della solmisazione, una prima

forma di solfeggio. Queste invenzioni lo hanno reso famosissimo nel Medioevo, tanto da essere invitato

a Roma da Papa

Giovanni XIX.

Guido Monaco:

ad Arezzo la sua piazza e la sua statua

Arezzo ha dedicato a questo suo figlio illustre Piazza Guido Monaco con al centro la grande statua di

Guido d’Arezzo, inventore delle note musicali.

Nel monumento a Guido d’Arezzo, realizzato nel 1882 dallo scultore livornese Salvino Salvini, Guido

Monaco è raffigurato con la veste benedettina mentre posa la mano destra sull’antifonario contente la

strofa dell’Inno a San Giovanni da cui presero il

nome le note musicali.

una tappa storica importantissima;

Papa Francesco e il patriarca russo Kirill si sono

Nessun commento:

Posta un commento